安政地震の大岩(供養塔)

安政地震の大岩(供養塔、あんせいじしん の おおいわ(くようとう))は、富山県東部を流れる常願寺川流域に約 40個あるとされる大転石の一つです。この大転石の大きさは、高さ 4.5メートル、長さ 6.0メートル、周囲 20.0メートル、重さ 186.5トンとされています。大転石の上には供養塔(1860年(万延元年)7月に建立)が安置されています。洪水で流されてきた遺骸がこの地に淀んだため、西番住民が供養したと伝わっています。西番の大転石から農道(車一台が通れるだけの車幅)を北東へ約270メートルの西番町内共同墓地の敷地内にあります。

所在地:〒939-8104 富山県富山市西番、36°38'31.5"N 137°16'40.7"E(36.64207055498379, 137.27796069690592)

安政地震の大岩(供養塔)(写真:2025年6月28日 6時22分撮影)

供養塔の正面・「供養塔」の文字が彫られています。(写真:2025年6月28日 6時23分撮影)

供養塔の左面(写真:2025年6月28日 6時23分撮影)

供養塔の背面と右面(写真:2025年6月28日 6時23分撮影)

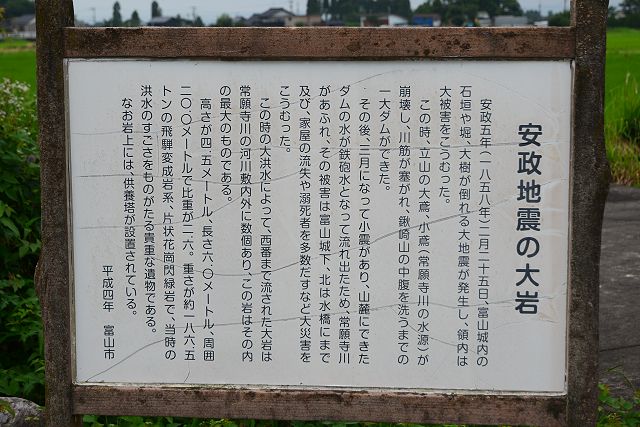

安政地震の大岩(供養塔)の説明板(写真:2025年6月28日 6時29分撮影)

説明板の内容

-

安政地震の大岩

安政5年(1858年)2月25日、富山城内の石垣や堀、大樹が倒れる大地震が発生し、領内は大被害をこうむった。

この時、立山の大鳶、小鳶(常願寺川の水源)が崩壊し、川筋が塞がれ、鍬崎山の中腹を洗うまでの一大ダムができた。

その後、3月になって小震があり、山麓にできたダムの水が鉄砲水となって流れ出たため、常願寺川があふれ、その被害は富山城下、北は水橋にまで及び、家屋の流出や溺死者を多数だすなど大災害をこうむった。

この時の大洪水によって、西番まで流された大岩は常願寺川の河川敷内外に数個あり、この岩はその最大のものである。

高さが 4.5メートル、長さ 6.0メートル、周囲 20.0メートルで比重が 2.6。重さが 186.5トンの飛騨変成岩系、片状花崗閃緑岩で、当時の洪水のすごさをものがたる貴重な遺物である。

なお岩上には、供養塔が設置されている。

平成4年 富山市

安政地震の大岩(供養塔) 地図(Google Map)

ページ先頭(大転石:安政地震の大岩(供養塔))へもどる。

Copyright © 2006-2025 Ikomaike TAKAOKA. All Rights Reserved.