いこまいけ高岡 >

奈良県 >

奈良市地図 >

奈良公園地図

興福寺

法相宗大本山 興福寺(こうふくじ)は、669年(天智天皇8年)に中臣鎌足(藤原鎌足)の夫人・鏡女王が鎌足の病気平癒を願って建立した山背国(山城国、現在の京都市山科区)に創建した山階寺(やましなでら)が起源です。その後、寺は藤原京(高市郡厩坂)に移され厩坂寺(うまやさかでら)となり、710年(和銅3年)の平城京遷都に際して、鎌足の息子である藤原不比等が平城京の左京三条七坊に再び寺を移し、興福寺と名前を改めました。次第に藤原氏の隆盛の世となり、当時の宗教界はもとより政治・経済・社会・文化にも大きな影響を及ぼしました。興福寺の伽藍は、奈良時代からの長い歴史の中で度重なる罹災と復興を繰り返しながら現在に至っています。興福寺は、1998年に「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されました。

710年(和銅3年)から造営された興福寺の境内は、平城京三条大路から少し北に南大門が建ち、南大門の北に一直線に中門、中金堂、講堂、その左右前方に経蔵と鐘楼、また講堂を北・西・東の三方を囲む形で僧坊(北室・西室・中室)が建っていました。さらに境内東側には南から五重塔、東金堂、食堂(現在の国宝館のある場所)、盛殿、大炊殿がありました。境内の西側には南から南円堂、西金堂、北円堂が建ち並んでいました。

興福寺 東金堂と五重塔(写真:2008年11月9日撮影)

興福寺 地図(橙色マーカが興福寺 東金堂の場所)、赤線が近鉄奈良駅から興福寺までの道順(約600メートル)です。興福寺境内地図

地図データ 読み込み中 .....

この場所に興福寺の地図が出ないときは、ご利用のブラウザのJavaScript設定を「許可」にすることで地図表示できる場合があります。

住所:奈良県奈良市登大路町48

興福寺への行き方:JR奈良駅から路線バスに乗車し「県庁前」バス停下車すぐ、徒歩であれば近鉄奈良駅から10分

1. 興福寺 東金堂

|

2. 県庁前 バス停

|

3. 近鉄奈良駅

|

興福寺の写真

紅葉

|

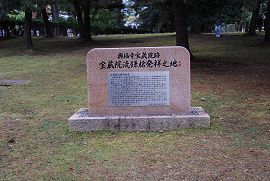

宝蔵院流鎌槍発祥の地(宝蔵院跡)

|

上記以外の興福寺の伽藍

仮金堂、

中金堂跡、

西金堂跡、

中門跡基壇、

南大門跡、

鐘楼、

不動堂、

菩提院大御堂

ページ先頭(奈良市の観光名所:興福寺)へもどる。

Copyright © 2006-2021 Ikomaike TAKAOKA. All Rights Reserved.